École pratique des Hautes Études, PSL - EA 4116

Parutions 2018

Antoine Caron. Peintre de ville, peintre de cour (1521-1599)

Presses Universitaires François Rabelais

Coll. Renaissance, Tours, 2018, 382 p.

ISBN : 978-2-86906-683-0

Issu d’artisans de Beauvais, Antoine Caron connut une ascension artistique remarquable, travaillant pour cinq rois successifs et pour la reine mère Catherine de Médicis. Sa formation en province, puis sur les chantiers royaux, lui permit de devenir un artiste polyvalent, qui pouvait répondre aussi bien aux commandes de la ville qu’à celles de la cour. Membre de la corporation des peintres parisiens, il a, sa vie durant, réalisé peintures et dessins qui furent transposés dans des techniques aussi diverses que l’enluminure, la peinture, la sculpture, la gravure, la tapisserie ou encore le vitrail. L’engouement pour ses inventions fut tel qu’il fut souvent copié de son vivant. Il fut redécouvert en 1850 par Anatole de Montaiglon et étudié par Gustave Lebel puis par Jean Ehrmann, mais sa carrière comportait encore de nombreuses zones d’ombre, et le corpus qui lui était attribué demeurait hétérogène. Basé sur l’exploitation de nouveaux documents, sur l’examen des œuvres ainsi que sur les réalités sociales du métier de peintre en France dans la seconde moitié du XVIe siècle, ce livre propose de revenir sur les principales étapes du parcours d’Antoine Caron ainsi que sur son abondante production qui en fait, avec Jean Cousin et Baptiste Pellerin, l’un des artistes les plus importants de la Renaissance française.

Frédéric Hueber est docteur de l’Université de Genève et de l’École pratique des Hautes Études. Ses domaines de recherches portent principalement sur le XVIe et le XIXe siècle européen, avec un intérêt particulier pour les arts graphiques et leur transposition, l’histoire du goût et des collections.

François Anselmini, Rémi Jacobs

Alfred Cortot

Fayard, Coll. Musique

Paris, 2018, 468p.

ISBN : 9782213701660

Biographie d’un pianiste génial et protéiforme, qui s’est associé au gouvernement de Vichy. Ni réquisitoire ni tentative de réhabilitation, cet ouvrage présente le « dossier Cortot » sous tous ses aspects.

Pianiste virtuose, chef d’orchestre, chambriste, pédagogue aux méthodes et aux conceptions innovantes, musicographe, collectionneur, administrateur d’institutions, Alfred Cortot (1877-1962) brille aujourd’hui à travers ses enregistrements, ses écrits et ses « Éditions de travail », mais également par le biais de l’École normale de musique, qu’il a fondée en 1919. Interprète par excellence de Chopin, vaillant beethovénien, schumannien exalté, grand lisztien, wagnérien militant, cet héritier de l’âge romantique fut aussi le défenseur et le propagateur de la musique française de son temps à travers le monde. Pendant l’Occupation, il a exercé des fonctions administratives et politiques. Motivée par sa germanophilie culturelle, son adhésion à l’idéologie vichyste ne fait pas de doute, pas plus que son ambition politique de réformer les conditions de la vie musicale française. Persistant dans ses convictions collaborationnistes jusqu’en 1944, il se voit violemment reprocher son attitude à la Libération. Il s’éloigne de la France et continue sa carrière de pianiste, donnant encore quelque cent à cent cinquante concerts par an et parcourant inlassablement le monde.

Portrait d’artiste scrutant avec finesse ce qui caractérise le jeu et l’héritage de Cortot dans son immense répertoire, cet ouvrage n’est ni un réquisitoire ni une tentative de réhabilitation. Adossée à d’incontestables documents, au carrefour de l’histoire culturelle et de la musicologie, cette nouvelle biographie entend dépasser les ambiguïtés de la mémoire d’Alfred Cortot. Elle présente sans concessions et dans tous ses aspects le génie protéiforme de l’un des plus illustres musiciens français de la première moitié du XXe siècle.

Rémi Jacobs, diplômé du CNSMDP, doctorant en musicologie à l'EPHE sous la direction de Cécile Reynaud, a été directeur de collections chez EMI Classics.

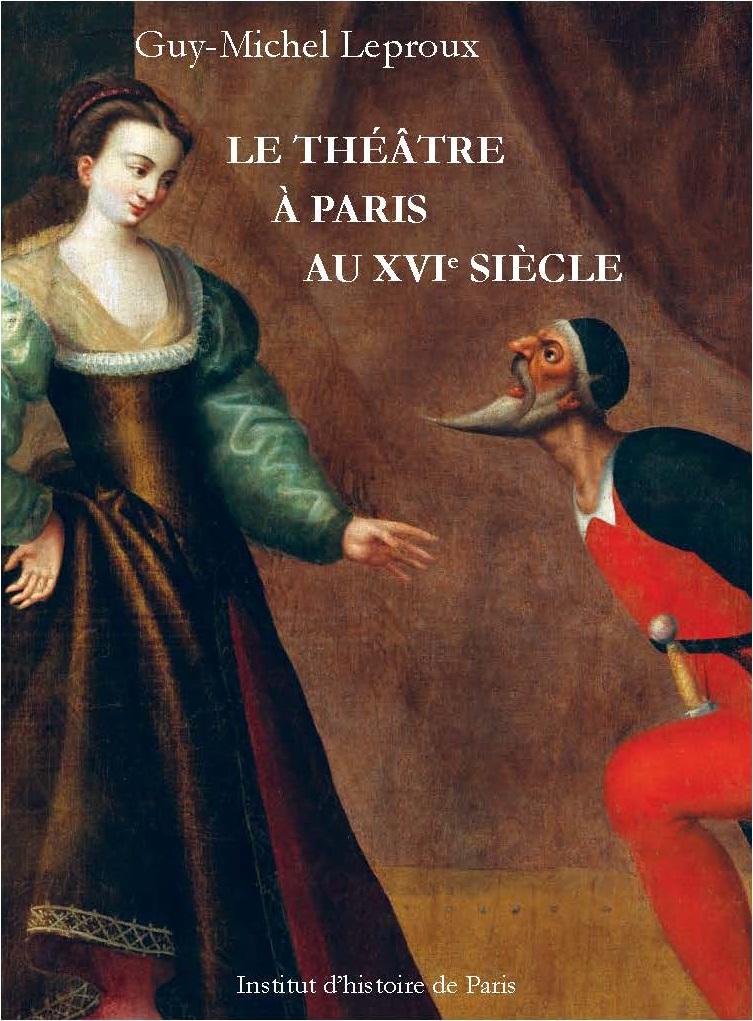

Le théâtre à Paris au XVIe siècle

Institut d'histoire de Paris, coll. "Sources de Paris"

Paris, 2018, 520 p.

ISBN: 978-2-9562414-1-6

Diffusion : éditions De Boccard

Ce livre retrace l’histoire du théâtre populaire à Paris au XVIe siècle, depuis les grands mystères religieux joués en plein air qui, sous le règne de François Ier, pouvaient durer tout l’été et attirer des milliers de spectateurs, jusqu’à l’arrivée de troupes italiennes sous les derniers Valois. Pendant cette période, les confrères de la Passion jouèrent un rôle central dans l’organisation des spectacles, notamment après la construction de l’hôtel de Bourgogne où ils présentaient chaque année des pièces adaptées de romans de chevalerie, des farces et des soties dont le succès ne se démentit jamais. Marchands, artisans et petits officiers, ils furent d’abord comédiens amateurs, avant de participer, pour certains, à la création des premières troupes professionnelles fixées dans la capitale et de contribuer ainsi à la naissance du théâtre moderne.

Premier volume de la collection « Sources de Paris » publiée par l’Institut d’histoire de Paris, l’ouvrage donne en outre l’édition de près de deux cents documents qui constituent une véritable chronique de la vie théâtrale parisienne à la Renaissance.

Jean-Pierre Rothschild

Moïse b. Sabbataï, lecteur juif du 'Livre des causes' et adversaire de la kabbale, en Italie, vers 1340

Brepols, 2018, xii + 332 p.

ISBN : 978-2-503-57614-5

Moïse b. Sabbataï (flor. 1340) reflète un moment du judaïsme italien exposé à la philosophie de Maïmonide, à sa lecture « mystique-intellectuelle » promue par Juda de Rome, à l’héritage thomiste, à la réflexion dantesque sur la langue et les langues, à la découverte de la kabbale. Il est aussi un penseur cohérent et original dans sa démarche. Le Livre des causes, opuscule néoplatonicien traduit trois fois en hébreu dans les décennies précédentes, lui fournit le support d’une méditation intense de l’omniprésence de la causalité divine dans le monde créé ; que cette cause soit d’une unité parfaite et au plus près de sa création l’oppose aux kabbalistes dont il partage la sensibilité néoplatonicienne mais qu’il veut enfermer dans un dilemme : si les sefirot sont en Dieu, elles détruisent son unité ; si extérieures à lui, il crée par leur intermédiaire, ce qui est également inacceptable. Il a laissé une homélie sur l’unité hors du temps de la création ; un traité contre les erreurs des rationalistes, kabbalistes et astrologues ; des notes critiques contre Thomas d’Aquin et son propre maître sans doute, Juda de Rome ; un poème métaphysique. Ces textes sont édités pour la première fois, introduits, traduits et annotés.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Les soldats du Roi à l’Hôtel des Invalides. Étude d’épidémiologie historique (1670-1791)

Paris, CNRS éditions, 2018, 364 p.

En consignant l’état civil, l’âge, les états de service et l’état de santé des soldats devenus incapables de servir, car trop « estropiés », « incommodés » ou « usés » selon les termes utilisés alors, en renseignant également le devenir des admis, les registres d’admission de l’Hôtel royal des Invalides constituent une source exceptionnelle pour l’histoire de la santé durant la période moderne. L’étude d’épidémiologie historique présentée ici – la pre- mière du genre entreprise en France –, qui porte sur 11 528 soldats candidats à l’admission entre 1670 et 1791, contribue à éclairer de manière très précise l’état sanitaire des populations militaires de la période et permet de découvrir les réponses différenciées apportées par l’institution aux difficiles questions posées par le handicap et le vieillissement des soldats. L’ouvrage est organisé́ en trois parties. La première partie décrit l’ins- titution et ses pensionnaires, en considérant les pratiques d’admis- sion, l’identité civile et militaire et les caractères socioprofessionnels des soldats envoyés aux Invalides. La deuxième partie propose une analyse de l’état pathologique, des traumatismes de la vie militaire et du handicap. La troisième partie, consacrée au sort des soldats après leur admission, traite de la diversité de leurs parcours : envoi en détachement dans les places-fortes du royaume pour les plus valides, pension militaire ou encore fin de vie à l’Hôtel.

Virginie Leroux et Emilie Séris

Virginie Leroux et Emilie Séris

Théories poétiques néo-latines

Genève, Droz, 2018, 1232 p.

ISBN : 978-2-600-05829-2

Les humanistes ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la critique littéraire et la constitution de la poétique comme discipline distincte de la grammaire et de la rhétorique. Ils ont conditionné la réception des traités antiques, en particulier la Poétique d’Aristote et l’Art poétique d’Horace, et ont problématisé des concepts appelés à une grande fortune, comme la mimèsis, la catharsis, le decorum ou l’ut pictura poesis. Ils ont apporté des éléments théoriques originaux, élaboré des taxinomies génériques complexes et repensé les systèmes de classification des arts. Cette Anthologie offre une vision synthétique des textes théoriques latins en Europe, du Trecento à la fin du XVIe siècle. Elle présente les principaux penseurs et leur art poétique, analyse les notions clefs et propose un choix de textes emblématiques, édités, traduits et contextualisés. Un bel outil de travail pour penser l’utilité de la poésie, la création, l’histoire littéraire et les normes esthétiques.

Jean-Marc Mandosio

Jacques Lefèvre d'Étaples.

La Magie naturelle / De Magia naturali, vol.1

Paris, Les Belles Lettres, 2018, CII/386 p.

Le traité en six livres sur la magie naturelle écrit dans les années 1490 par le philosophe et théologien français Jacques Lefèvre d’Étaples († 1537) est ici publié et traduit pour la première fois. Élaboré à une époque où la magie et l’astrologie étaient interdites en France, cet ouvrage n’était pas destiné à être publié. L’auteur n’en mentionna jamais l’existence, et il ne fut découvert qu’au début du XXe siècle. Fortement inspirée par les idées de Marsile Ficin et de Jean Pic de la Mirandole, la magie dont il est ici question tourne le dos aux invocations des esprits et ne recourt qu’aux « productions occultes de la Nature ». Elle s’appuie sur l’influence des astres, elle-même déterminée par le pouvoir des nombres émanant de la divinité. Le livre I décrit en détail comment « la force du ciel entraîne à sa suite les choses inférieures ». Il traite principalement de la médecine astrale, en indiquant les animaux, les plantes et les minéraux bénéfiques ou néfastes correspondant à l’influence de chaque planète, ainsi que leurs sympathies et antipathies. Aux vertus bienfaisantes de Jupiter et de Vénus s’opposent les ravages provoqués par Saturne, Mars ou la Lune. Lefèvre n’hésite pas à proclamer que « le nom de la magie est saint et vénérable entre tous, car elle exhorte à fuir tout ce qui est mauvais, à attirer et à aimer tout ce qui est bon » ; à telle enseigne que Moïse, tout comme Pythagore et Platon, alla s’instruire chez les Chaldéens, et que les premiers adorateurs du Christ, comme le dit l’Évangile, furent les mages venus de l’Orient. La publication de ce traité jette une lumière inattendue sur un auteur que l’on connaît davantage pour ses commentaires d’Aristote et ses traductions de la Bible en français que pour ses incursions dans le périlleux domaine de la philosophie occulte.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Dominique Barthélemy

La Bataille de Bouvines. Histoire et légendes

Paris, Perrin, 2018, 542 p.

La bataille de Bouvines, remportée le 27 juillet 1214 par Philippe Auguste, près de Lille, sur un empereur allemand, un comte de Flandre et d’autres coalisés, que finançait tous le roi d’Angleterre, a été l’un des événements les plus célébrés de l’histoire de France. Du xiiie au xxe siècle, elle a été considérée comme un succès décisif, obtenu au terme de combats difficiles qui avaient mis à l’épreuve le roi, sa chevalerie et ses communes. Philippe Auguste n’avait-il pas mordu la poussière et failli être tué ? Vainqueur avec l’aide de Dieu, après une grosse frayeur, il avait pu ensuite traîner en charrette, jusqu’à Paris, le comte de Flandre prisonnier, blessé, exposé aux quolibets (« te voilà ferré, Ferran ! »). Bouvines couronnait ainsi l’un des règnes les plus constructifs de notre histoire, et son « souvenir », mêlant l’histoire aux légendes, pouvait à la fois galvaniser la France dans ses guerres nationales et alimenter le débat politique sur la royauté, la noblesse, l’armée populaire. Sur l’ampleur de la bataille de Bouvines comme sur la possibilité d’en connaître exactement le déroulement, Voltaire et Michelet avaient déjà exprimé des doutes. Un essai fameux et suggestif de Georges Duby les a repris en 1973. Dominique Barthélemy approfondit et réoriente la critique historique, au terme d’enquêtes serrées sur les chevaliers présents à la bataille et sur l’élaboration et la réécriture des récits de Bouvines. Il commence par raconter la bataille en l’inscrivant dans son contexte féodal, et en suggérant qu’elle a été dramatisée à dessein par la propagande capétienne. Il entraîne ensuite son lecteur, avec vivacité, dans un tourbillon de récits sélectifs et d’affabulations médiévales et modernes dont il tente à chaque fois de lui expliquer les enjeux. Est-ce que pour autant tout est faux dans ce chapitre de la traditionnelle histoire de France, et celle-ci n’est-elle qu’un « roman national » ? C’est ce que l’on n’est pas forcément obligé d’en conclure.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

G. SORRENTINO, 25/03/2024

Pour consulter les différents appels:

Communications, projets, candidatures

Projet HMDA

Appel à candidature - post doctorat

Date limite: 30 mai 2024

Appel à candidature

Date limite: 30 mai 2024 minuit

Appel à candidature

Appel à candidatureDate limite: 15 mai 2024

ED 472

ED 472Appel à candidature

Date limite: 12/05/2024 minuit

Appel à candidatures

Appel à candidaturesDate limite: 1er mai 2024

Les Rencontres des Arts Décoratifs

Jeudi 25 avril 2024

Musée des arts décoratifs

Journée d'études

Journée d'études23 avril 2024 - Ferrus, salle 239

le nouveau numéro de la revue Camenae est en ligne

le nouveau numéro de la revue Camenae est en ligne

Copyright © 2012-2024 EA 4116 - Savoirs et Pratiques du Moyen Âge à l'époque contemporaine - Recrutement - EPHE | Tous droits réservés

Guy-Michel LEPROUX

Guy-Michel LEPROUX