École pratique des Hautes Études, PSL - EA 4116

Nouvelles Parutions

Thibault Miguet

Viatique du voyageur d'Ibn al-Ǧazzār. Histoire du texte grecque, de la Sicile à Constantinople

Classiques Garnier, Paris, 2024, 703p.

Collection Savoirs anciens et médiévaux, n°9

ISBN: 978-2-406-15886-8

Cet ouvrage offre la première étude d’ensemble de la version grecque du Viatique du voyageur, encyclopédie médicale arabe composée à Kairouan au Xe siècle par Ibn al-Ǧazzār. Effectuée en Sicile au tournant du XIe-XIIe siècle, cette traduction a ensuite atteint Byzance, où elle a connu un grand succès.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Rossella Froissart et Aziza Gril-Mariotte (éd.)

Rossella Froissart et Aziza Gril-Mariotte (éd.)

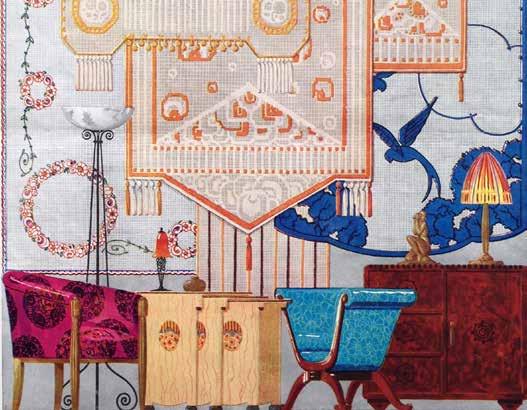

Art et industrie. L'Europe des musées au XIXe siècle

Brepols, 2023, 234p.

ISBN: 978-2-503-59995-3

Pourquoi collecter et exposer textiles, verreries, céramiques, meubles ou bijoux, témoins d’un passé préindustriel, au moment même où l’avènement de la machine et l’expansion des marchés bouleversent les processus de fabrication et de commercialisation ? Suivant quelles modalités la présentation de ces artefacts a t articule aux productions contemporaines, dans un contexte de concurrence internationale stimule par les expositions universelles ?

Pensés au départ comme des ensembles vocation pédagogique, mais intégrant souvent des vises conservatrices, les muses d’art industriel et d’art décoratif sont porteurs d’identités multiples, ce qui explique l’évolution des dénominations, leurs vicissitudes et leur existence parfois éphémère. Les travaux désormais nombreux sur la muséologie, et sur les arts décoratifs placent ces institutions au cœur du questionnement autour de l’origine et des finalités des collections publiques, en tant que lieux de formation pratique et de débats thoriques sur les relations entre l’art, l’industrie et le marché.

Cet ouvrage est le premier en France consacré à l'histoire des muses d'art industriel et décoratif. Il entend offrir un large panorama de cette typologie telle qu'elle s'est décline dans l'Europe entière, depuis son apparition dans les années 1830, jusqu’à son puisement dans les premières décennies du XXe siècle. Seule une enquête collective pouvait rendre compte des spécificités des situations nationales et de la diversité des processus de valorisation d’objets au statut intrinsèquement incertain, entre fonction d’usage, valeur patrimoniale et modèles d’apprentissage.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Cécile Reynaud (dir.)

Cécile Reynaud (dir.)Hector Berlioz illustre parfaitement l’importance de Paris dans la destinée d’un musicien : né en Dauphiné – région à laquelle il reste très lié sa vie durant par des attaches familiales –, il fait de cette ville le centre névralgique d’une carrière qui traverse la période romantique. Conscient du pouvoir ambigu de la capitale, il écrit d’ailleurs à son père dès 1846 : “Il n’y a au monde que Paris ; c’est une ville électrique qui attire et repousse successivement […].” Berlioz est aussi un grand voyageur et sait prendre ses distances avec son lieu de résidence : il passe un séjour de formation à l’Académie de France à Rome ; puis, s’éloignant à nouveau d’un Paris qui ne reconnaîtrait pas son talent, il fait entendre ses oeuvres dans les principales cités européennes. Sa vision du rôle de la capitale française change alors et ses critiques des normes de goût qu’elle impose au reste du monde deviennent vives.

Elle est publiée aujourd’hui pour la première fois dans son intégralité, objet de recherches nouvelles et actualisées grâce au travail de la jeune historienne de l’art Giancarla Cilmi et de Pierre Curie, spécialiste de la peinture italienne et directeur du musée Jacquemart-André. Avec plus de 200 notices, allant du XIVe au XIXe siècle, incluant de nouvelles attributions, c’est donc un regard entièrement nouveau que propose ce premier catalogue d’une des plus riches collections de peintures italiennes en France.

Une historiographie des origines du marché de l’art. Tableaux italiens du XVIe siècle.

Classiques Garnier, Paris, 2023, 376 p.

ISBN : 978-2-406-15104-3

Une étude transdisciplinaire analyse les recherches des historiens sur la demande et l’offre de tableaux au Cinquecento : hausse de la demande, fixation du prix, productivité des peintres, foires, enchères et marchands d’art ; rôle des guildes et Académies ; relations avec les commanditaires.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Marc Smith

Marc Smith

La véridique histoire de l’arobase

Propos, Paris, 2023, 96p.

ISBN: 9782357231795

Cet ouvrage recompose pour la première fois les origines de l’arobase, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, comme un cas à la fois insolite et exemplaire de l’évolution des signes écrits qui accompagne le constant changement des sociétés et des techniques.

L’arobase, aujourd’hui symbole omniprésent de la communication électronique, se définit par une forme universelle – @ – et par des noms infiniment variés selon les langues. Ses origines, perdues dans la nuit des temps, ont donné lieu à des explications multiples et contradictoires, confondant l’histoire d’un tracé, de ses fonctions et de ses désignations. Marc Smith recompose pour la première fois l’histoire de l’arobase, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, comme un cas à la fois insolite et exemplaire de l’évolution des signes écrits qui accompagne le constant changement des sociétés et des techniques.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

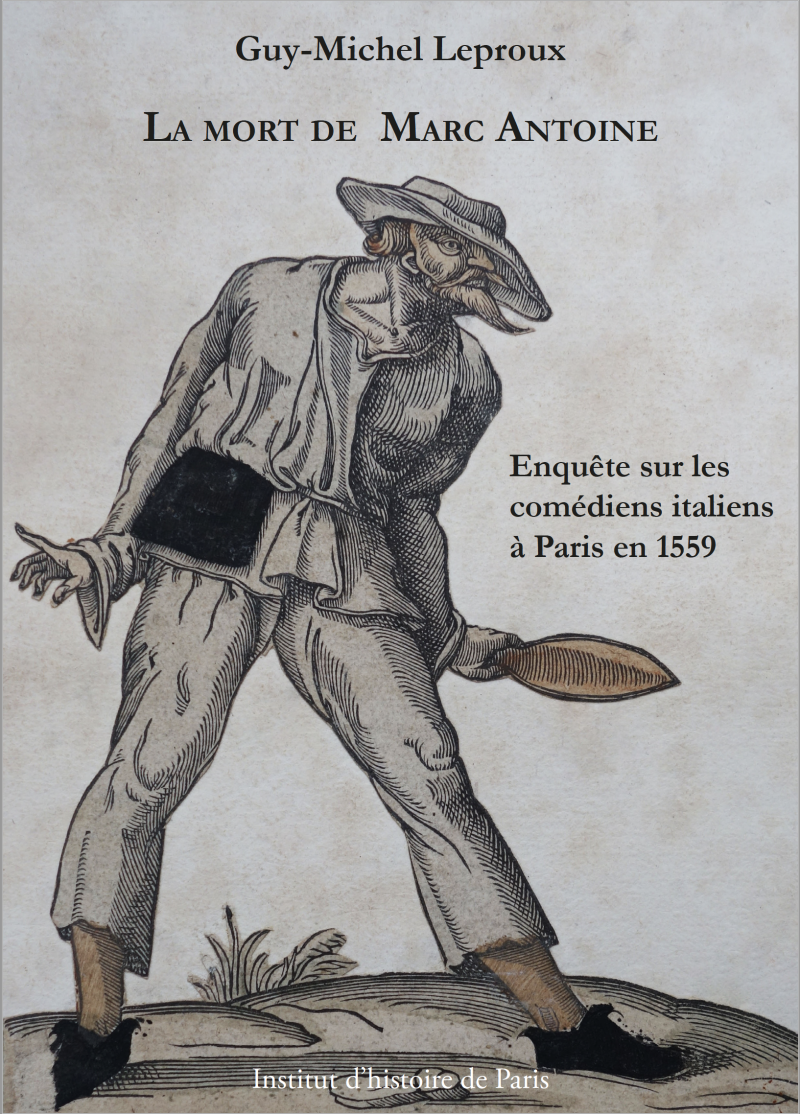

Guy-Michel Leproux

La mort de Marc Antoine. Enquête sur les comédiens italiens à Paris en 1559

Paris, 2023, 128 p., 11 ill., 27 euros

ISBN: 978-2-490448-13-5

Au début de l’été 1559, le comédien vénitien Macantonio Sidonio, que les Français appelaient Marc Antoine, était à Paris où il préparait un spectacle destiné à être joué devant le Roi à l’occasion des noces d’Élisabeth de Valois. Le 7 juillet, au matin, on trouva son corps percé de trente-sept coups d’épée dans la chambre qu’Alphonse d’Este, prince de Ferrare, avait mis à sa disposition à l’hôtel de Reims. L’enquête qui fut menée par la justice de la Prévôté de l’Hôtel apporte un éclairage sur ce drame et fournit, grâce aux dépositions des témoins et des suspects publiées ici in extenso, un témoignage exceptionnel sur la vie des troupes italiennes dans la capitale sous le règne de Henri II.

Pour tous renseignements, veuillez écrire à ihp@gmx.fr

Joël Coste

Esculape et les naïades. Aux sources du thermalisme de santé en France (1530-1680)

Classiques Garnier, Histoire des Temps modernes, n° 12, 2023, 286 p.

ISBN : 978-2-406-14853-1

Plusieurs fois rené de ses cendres, le thermalisme suscite encore bien des questions. Cet ouvrage étudie le développement du thermalisme de santé dans la première modernité française et considère les usages, les connaissances scientifiques ainsi que les dimensions sociales et esthétiques de la prise des eaux.

>>Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Patrick Henriet et Marie Anne Polo de Beaulieu (dir.)

Pierre Damien et les exempla. Stratégies d'auteur et réception

Classiques Garnier, Rencontres, n° 562, 2023, 409 p.

ISBN : 978-2-406-14343-7

Les anecdotes exemplaires relevées dans les lettres de Pierre Damien sont analysées depuis leur conception et leur genèse jusqu’à leur diffusion, afin de mieux comprendre l’un des ressorts de ses stratégies de persuasion et de mesurer l’influence de ces récits du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

>>Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Brigitte Mondrain (éd.)

La fabrique du livre à Byzance/Jean Irigoin

ACHCByz, BR 14, 2023

ISBN : 978-2-916716-91-6

Ce recueil réunit quarante-sept contributions que Jean Irigoin a fait paraître entre 1951 et 2006. Elles constituent une part majeure de son œuvre scientifique, celle qu’il a consacrée à la paléographie et à la codicologie, et elles ont donné une impulsion décisive à l’étude du livre grec à Byzance en éclairant par ces deux disciplines complémentaires l’approche historique et philologique des textes. Plusieurs de ces articles ont fait date, dans le sens qu’ils ont marqué le développement de la recherche ultérieure sur les manuscrits byzantins et qu’ils sont toujours des articles de référence incontournables.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

Michel Hochmann, Guy-Michel Leproux et Audrey Nassieu Maupas (dir.)

Le métier de peintre en Europe au XVIe siècle

Institut d’histoire de Paris, 2023, 773 p., ill. en couleurs.

ISBN : 978-2-490448-12-8

Le projet « Pictor » a réuni pendant plusieurs années des historiens de l’art français, italiens, espagnols, suisses et belges qui s’étaient fixé comme objectif commun d'examiner, dans une approche comparatiste, les conditions d’exercice du métier de peintre au XVIe siècle dans les grands centres artistiques européens, en liaison avec l’étude de la mobilité des artistes. Leurs recherches et la confrontation de leurs résultats à l’occasion de plusieurs rencontres scientifiques leur ont permis d’apporter de nouveaux éclairages sur l’art de la Renaissance.

Ce volume est la synthèse de leurs travaux, qui ont été regroupés sous quatre grands thèmes : la population des peintres, la réglementation du métier et ses conséquences sur la production, la formation des jeunes artistes et la question des savoirs, des méthodes et des techniques.

Pour toute question, s'adresser à : karolina.kaderka@ephe.psl.eu

Pauline Lafille, Joana Barreto et Gaspard Delon (dir.)

Vivre la bataille ?

Expérience et participation dans les arts. XVIe-XXIe siècle

Presses Universitaires de Rennes, 2023, 208p.

« Une bataille vraie n’est pas un tableau », dit Baudelaire dans son Salon de 1859. L’art possède-t-il une capacité réelle à rendre compte du combat ? Par sa démesure spatiale et temporelle comme par sa violence et par son désordre, la bataille conduit à des innovations artistiques de forme comme de technique. Elle pousse à l’émergence de dispositifs toujours plus immersifs, dépassant les limites expressives des médiums afin de faire revivre des événements insaisissables ainsi qu’une expérience hors du commun. Face aux ambitions des artistes, jusqu’où le spectateur devient-il acteur de la scène de bataille ?

La spire historiée de la colonne Trajane, les galeries de batailles et les tentures modernes, les rotondes des panoramas ou encore les larges écrans du cinéma sont autant de dispositifs visant à produire une restitution vivante des faits militaires. Modernistes et contemporanéistes, historiens de l’art et de l’audiovisuel envisagent ici les usages, les réceptions et les émotions engendrés par les représentations de batailles. Celles-ci touchent puissamment au regard, à l’esprit et au corps du spectateur aux prises avec la fiction du combat.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

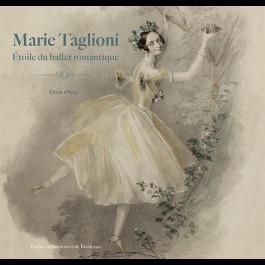

Chloé D'ARCY

Marie Taglioni. Étoile du ballet romantique

Presses Universitaires de Bordeaux, 2023, 304 p.

"Mlle Taglioni, ce n’était pas une danseuse, c’était la danse même ; elle ne courait pas le risque de l’oubli, mais du trop-plein de mémoire", constate avec admiration Théophile Gautier (La Presse, 3 juin 1844). Marie Taglioni (1804-1884) était en eff et une véritable star. Son nom est associé à un rôle, La Sylphide (1832), à l’avènement de la technique des pointes, et à l’ère du ballet romantique. Cette étude retrace son parcours européen en analysant les mythes qui s’élaborent autour de sa personne, de l’enfant prodige au modèle indépassable. Elle s’intéresse aussi à Marie Taglioni "à la ville" et à son statut de femme mondaine, aux représentations iconographiques et littéraires qui circulent à son sujet, ainsi qu’au public – même aux fans – qui contribuent à en faire une célébrité. Enfin, cette recherche se penche sur la dimension pratique d’une telle carrière et sur les différents acteurs qui y contribuent : derrière la gracieuse Sylphide se cache une véritable femme d’affaires qui suit scrupuleusement ses représentations, négocie des contrats avantageux et qui sait mobiliser le réseau nécessaire à son succès. Cet ouvrage est un apport original pour l’histoire de la danse et des femmes artistes en ce qu’il met en évidence la pluralité des visages de la ballerine, tant sur scène que hors scène.

>> Pour plus d'informations sur cet ouvrage

G. SORRENTINO, 25/03/2024

Pour consulter les différents appels:

Communications, projets, candidatures

Projet HMDA

Appel à candidature - post doctorat

Date limite: 30 mai 2024

Appel à candidature

Date limite: 30 mai 2024 minuit

Appel à candidature

Appel à candidatureDate limite: 15 mai 2024

ED 472

ED 472Appel à candidature

Date limite: 12/05/2024 minuit

Appel à candidatures

Appel à candidaturesDate limite: 1er mai 2024

John Nassichuk - Documents poétiques latins en France à l’époque des derniers Valois

John Nassichuk - Documents poétiques latins en France à l’époque des derniers ValoisSorbonne

Mai 2024

Les Rencontres des Arts Décoratifs

Jeudi 25 avril 2024

Musée des arts décoratifs

Journée d'études

Journée d'études23 avril 2024 - Ferrus, salle 239

Copyright © 2012-2024 EA 4116 - Savoirs et Pratiques du Moyen Âge à l'époque contemporaine - Recrutement - EPHE | Tous droits réservés