Joëlle Ducos, Anne Carlier, Gabriella Parussa, Gilles Siouffi et Olivier Soutet (dir.)

Joëlle Ducos, Anne Carlier, Gabriella Parussa, Gilles Siouffi et Olivier Soutet (dir.)

Le Français au rythme des Diachronies

Honoré Champion, Collection Lexica Mots et Dictionnaires 0045, 2025, 516p.

EAN : 9782745364425

L’évolution du français est un champ de recherches particulièrement fécond depuis plusieurs décennies. Des rencontres internationales se tiennent régulièrement, notamment dans le cadre des colloques « Diachro », de fréquence bisannuelle. Ce volume propose la publication des actes de la dixième édition, qui a eu lieu à Paris en 2022 et réuni des spécialistes venus de nombreux pays pour présenter leurs travaux sur l’histoire du français, de ses origines jusqu’au XXIe siècle. Les différents champs de la linguistique diachronique y sont abordés, en particulier autour de la morphologie et du lexique sans négliger les apports les plus récents en syntaxe et en phonétique. Une attention toute particulière a été accordée à la variété des rythmes affectant les changements linguistiques, notamment à ceux qui, se développant selon une diachronie courte, permettent de rendre compte de la constante capacité d’innovation du français.

> Pour plus d’informations sur cet ouvrage

La Guerre de Crimée

Que sais-je ?, 2025, 128p.

EAN : 9782715431492

Fallait-il que Napoléon III s’allie avec l’Angleterre en 1853 et fasse une guerre coûteuse et sanglante à la Russie pour sauver l’Empire ottoman ? Ainsi présentée, la question de l’enjeu de la guerre de Crimée (1853-1856) a suscité l’incompréhension et même l’hostilité contre le Second Empire, surtout à l’époque de l’alliance franco-russe. Aujourd’hui encore, le sujet donne lieu à des interprétations très diverses, sans compter les relectures idéologiques liées à la politique actuelle de la Russie.

Au-delà de l’histoire militaire, Yves Bruley propose une approche plus large, à l’échelle des relations internationales. Il montre que cette guerre a été un point de bascule pour le système international et nous pousse à nous interroger : la question d’Orient, c’est-à-dire le sort de l’Empire ottoman, devait-elle se régler directement entre la Russie et la Turquie ou était-elle bel et bien une question d’intérêt général relevant du Concert européen ?

> Pour plus d’informations sur cet ouvrage

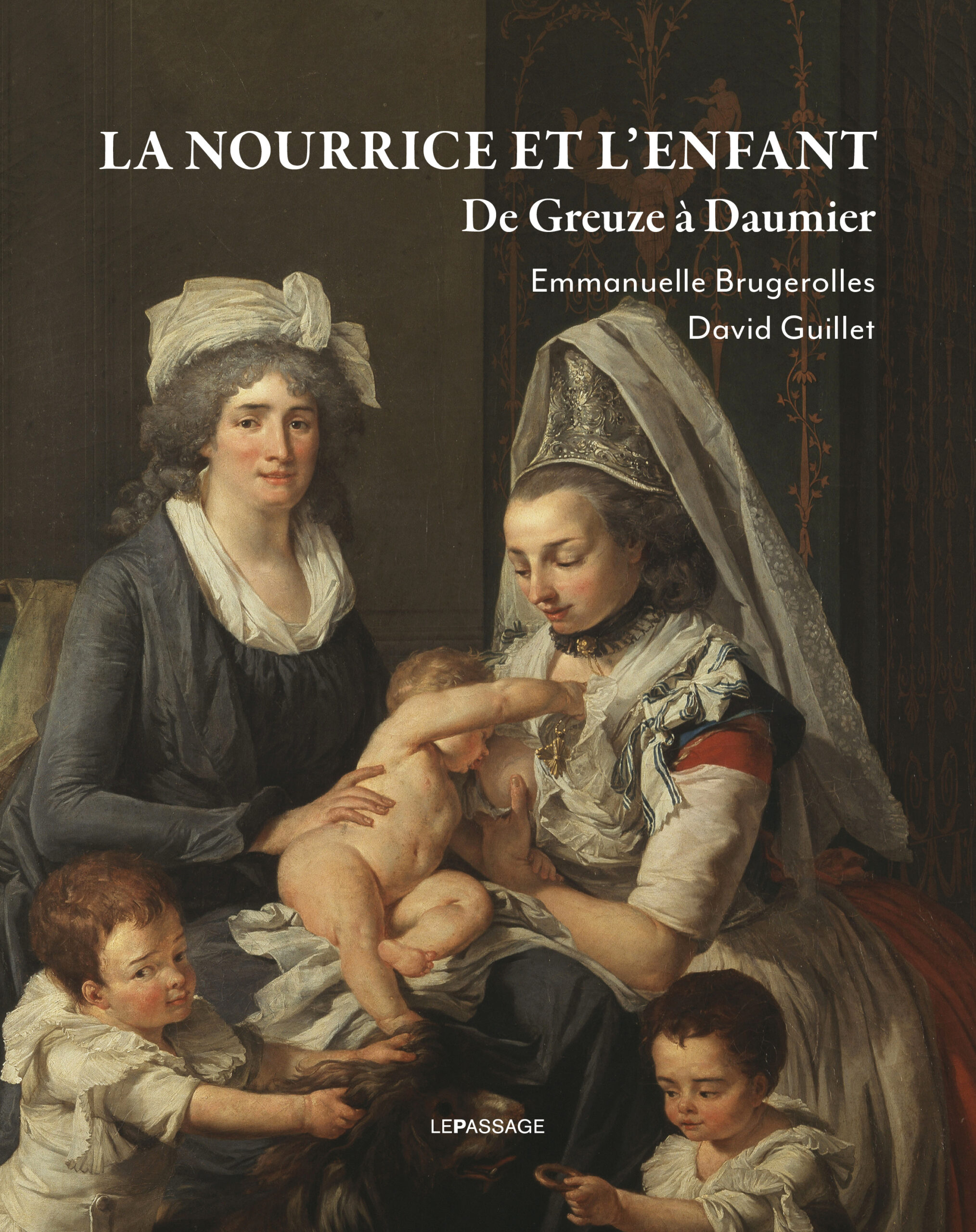

Emmanuelle Brugerolles et David Guillet

Emmanuelle Brugerolles et David Guillet

La Nourrice et l’enfant. De Greuze à Daumier

Le Passage, 2025, 176p.

ISBN: 978-2-84742-536-9

Le XVIIIe siècle est, en France particulièrement, celui de la famille, d’une famille progressivement resserrée où la place de l’enfant est croissante. Paradoxalement, c’est aussi celui où la mise en nourrice se développe et tend à se généraliser jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Cette apparente contradiction se traduit par le développement d’un arsenal législatif et réglementaire, le Code des nourrices, promulgué en 1781, qui encadre cette pratique à laquelle personne ne reste indifférent. Parallèlement, médecins, philosophes, moralistes soulignent les risques de l’allaitement nourricier mais s’accordent à convenir que l’état de la société et celui des mœurs ne permettent guère d’y renoncer.

Les artistes – dessinateurs, peintres et graveurs tout particulièrement – se saisissent de ce thème et ne tardent pas à en faire, bien plus qu’un simple motif anecdotique propre à animer des scènes de genre, un sujet à la fois grave et pathétique. Départ du nourrisson, retour de l’enfant sevré, séparation d’avec la nourrice et retrouvailles douloureuses sinon impossibles avec les membres de sa famille : c’est Jean-Baptiste Greuze qui, parmi les artistes du XVIIIe siècle, a le mieux su donner forme à ces drames familiaux, avant que les graveurs et romanciers du siècle suivant – Grandville puis Daumier, Alphonse Daudet et Émile Zola – s’en emparent sans ménagements, sur un mode renouvelé, celui du réquisitoire ou de la satire des mœurs de la bourgeoisie.

> Pour plus d’informations sur cet ouvrage

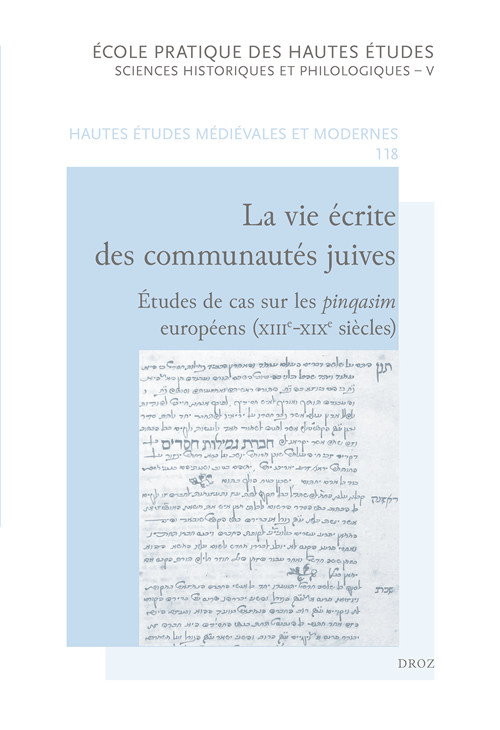

Elena N. Barile et Miruna-Ștefana Belea (éd.)

Elena N. Barile et Miruna-Ștefana Belea (éd.)

La vie écrite des communautés juives. Études de cas sur les pinqasim européens (XIIIe-XIXe siècles)

Droz, Hautes études médiévales et modernes 118, 2025, 232p.

ISBN: 978-2-600-05757-8

L’étude des manuscrits en caractères hébraïques a une longue histoire à l’École pratique des hautes études. En 2009, Judith Olszowy-Schlanger et ses doctorants se sont engagés dans l’organisation d’une journée visant à réunir élèves et chercheurs, venant de l’EPHE – PSL et de l’extérieur, tous spécialistes des manuscrits hébreux. Cette première rencontre a inauguré les Journées d’études doctorales et postdoctorales en paléographie et codicologie hébraïques qui, depuis, se sont tenues chaque année sans interruption.

Ce volume recueille huit études liées à la XIIIe journée d’étude intitulée Pinqasim. Écrire la communauté juive en Europe médiévale et moderne. À côté d’une introduction essentielle aux registres juifs au Moyen Âge et à l’époque moderne, l’on trouvera des synthèses méthodologiques à partir d’études de cas particuliers : le rôle socio-historique des registres communautaires en Italie et le changement de perspective apporté par la lecture dialogique entre les documents hébraïques et latins, ainsi que les caractéristiques identitaires des communautés juives nouvellement formées en Europe ashkénaze. Les contributeurs intègrent également le rôle de la codicologie dans l’étude des registres, comme les caractéristiques spécifiques de la mise en page italienne et la circulation du papier parmi les utilisateurs de pinqasim en Pologne.

L’étude des manuscrits en caractères hébraïques a une longue histoire à l’École pratique des hautes études. En 2009, Judith Olszowy-Schlanger et ses doctorants se sont engagés dans l’organisation d’une journée visant à réunir élèves et chercheurs, venant de l’EPHE – PSL et de l’extérieur, tous spécialistes des manuscrits hébreux. Cette première rencontre a inauguré les Journées d’études doctorales et postdoctorales en paléographie et codicologie hébraïques qui, depuis, se sont tenues chaque année sans interruption.

Ce volume recueille huit études liées à la XIIIe journée d’étude intitulée Pinqasim. Écrire la communauté juive en Europe médiévale et moderne. À côté d’une introduction essentielle aux registres juifs au Moyen Âge et à l’époque moderne, l’on trouvera des synthèses méthodologiques à partir d’études de cas particuliers : le rôle socio-historique des registres communautaires en Italie et le changement de perspective apporté par la lecture dialogique entre les documents hébraïques et latins, ainsi que les caractéristiques identitaires des communautés juives nouvellement formées en Europe ashkénaze. Les contributeurs intègrent également le rôle de la codicologie dans l’étude des registres, comme les caractéristiques spécifiques de la mise en page italienne et la circulation du papier parmi les utilisateurs de pinqasim en Pologne.

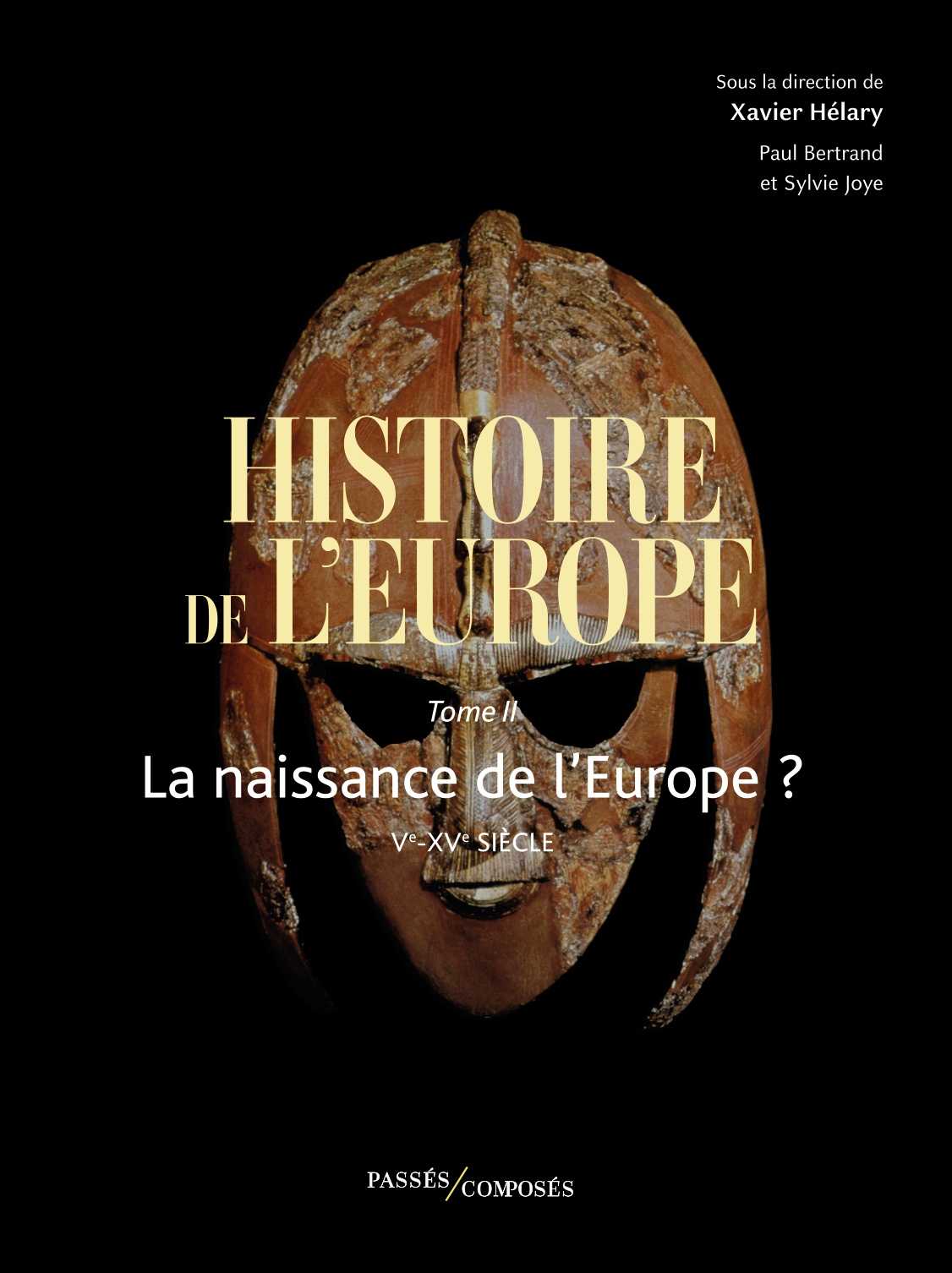

Xavier Hélary, Paul Bertrand et Sylvie Joye (dir.)

Histoire de l’Europe, volume 2. La naissance de l’Europe? Ve-XVe siècle

Passés composés, 2025, 550p.

ISBN: 978-2-3793-3661-4

Sur les ruines de l’Empire romain s’établissent au Ve siècle les royaumes romano-barbares. Convertis au christianisme, leurs dirigeants vivent d’abord dans la dépendance de Constantinople, où l’Empire a déplacé sa capitale et qui restera, jusqu’en 1453, un modèle tendu aux peuples d’Occident. En 800, avec Charlemagne, puis en 962, avec Otton Ier, le titre impérial renaît à deux reprises en Europe, avec l’espoir d’une hégémonie sur le continent tout entier. C’est toutefois le christianisme qui donne à l’Europe sa véritable configuration médiévale, surtout, quand, vers 1100, s’affirme le pape comme chef de l’Église d’Occident, toujours tenté d’imposer son autorité aux souverains. Au-delà des anciennes limites du monde romain, à l’est et au nord, la conversion au christianisme va de pair avec l’établissement des royautés et la fondation des villes. Vers 1500, il y a bien un espace commun à l’échelle du continent. C’est alors que leur assurance nouvelle pousse les Européens à s’ouvrir davantage au monde extérieur. S’annoncent ainsi ce qu’on appe-lait autrefois les « grandes découvertes », qui mettent au contact, pour le meilleur et pour le pire, des peuples qui s’ignoraient largement jusque-là. Les Européens prennent alors conscience de leur spécificité commune.

C’est cette histoire que les auteurs entendent présenter dans ce volume, avec en tête cette question aussi passionnante que fondamentale : quand et comment l’Europe est-elle née ?

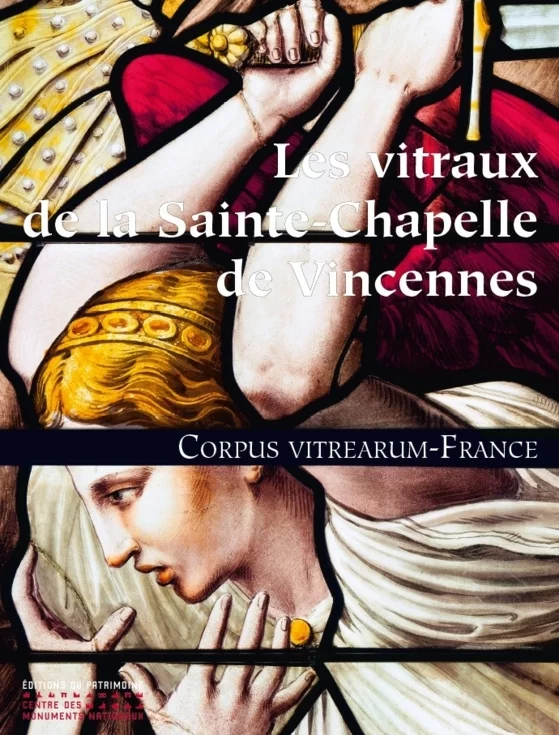

Guy-Michel Leproux, Michel Hérold, Claudine Loisel, Élisabeth Pillet et Barbara Trichereau

Guy-Michel Leproux, Michel Hérold, Claudine Loisel, Élisabeth Pillet et Barbara Trichereau

Les Vitraux de la Sainte Chapelle de Vincennes

Éditions du patrimoine, 2025, 288p.

ISBN: 9782757710265

Les vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes, voulus par le roi Henri II pour orner l’édifice devenu siège du chapitre de l’ordre royal de Saint-Michel, comptent parmi les plus remarquables ensembles réalisés au milieu du XVIe siècle. Les cartons en ont vraisemblablement été confiés aux peintres Luca Penni et Claude Baldouin. L’exécution en revient au peintre verrier parisien Nicolas Beaurain, célèbre pour avoir réalisé les vitraux du château d’Anet à la demande de Diane de Poitiers. Dans ce contexte si favorable, les vitraux ont été traités en faisant usage de techniques alors novatrices, notamment d’émaux de couleur et d’un « émail blanc » cité par Philibert Delorme. En 2017-2018, le Centre des monuments nationaux, en charge de la Sainte-Chapelle de Vincennes, a mené à bien une importante campagne de restauration des sept verrières du choeur. Ce travail, conduit par l’atelier Parot à Aiserey, a pu être suivi par Michel Hérold, Guy-Michel Leproux et Elisabeth Pillet qui en ont réalisé l’étude détaillée. En raison de l’importance du dossier et de l’originalité des techniques mises en oeuvre, les recherches ont d’emblée été envisagées sur un mode pluridisciplinaire, en lien avec le pôle Vitrail du Laboratoire de recherche des Monuments historiques, dans le but de mieux connaître les verres et les peintures mises en œuvre. Au moment de la restauration, l’Accélérateur Grand Louvre d’analyses élémentaires étant en réfection, seules des analyses classiques ont donc été menées. Elles ont été suivies en octobre 2019 par le passage devant AGLAE de la Vierge à l’Enfant du Louvre et des anges portant le blason des Montmorency du musée national de la Renaissance, dont les verres et les peintures ont pu être analysés très en détail. En mars 2022, des analyses de spectroscopie ont pu être effectuées dans les réserves du musée national de la Renaissance sur le François Ier et les anges portant les armes de France provenant de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Le recours aux sources écrites et à d’autres oeuvres permet de reconstituer les influences et les modifications de ces verrières au long de leur histoire. Comme les œuvres l’imposent au regard de leur degré d’authenticité très inégal, une étude détaillée des restaurations subies a été menée. Elle en suit les vicissitudes : la dépose des vitraux au moment de la Révolution française et leur transfert au musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir, la restauration drastique menée à l’initiative de Viollet-le-Duc et d’Anatole de Baudot après l’explosion d’un dépôt de poudre en 1870, etc…

Laetitia Loviconi et Antoine Pietrobelli (dir.)

Laetitia Loviconi et Antoine Pietrobelli (dir.)

Corps et âme. Leurs interactions selon les médecins et les philosophes de l’Antiquité à l’époque moderne

Publications de l’École Pratique des Hautes Études, Nouvelle Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques | 2, 2025, 326p.

ISBN: 978-2-492861-22-2

Comment l’âme interagit-elle avec le corps ? Ces deux entités sont-elles unies ou séparées ? Quel est leur point d’intersection ou quels sont les médiateurs entre le corps et l’âme ? Le présent volume, qui s’inscrit dans la perspective d’une histoire intellectuelle et conceptuelle au long cours, regroupe onze contributions qui explorent comment différents auteurs, depuis l’Antiquité jusqu’au xviiie siècle, ont questionné et analysé les modalités d’interaction et d’union du corps et de l’âme. Les contributions sont regroupées en fonction de leur période (Antiquité, Moyen Âge, période moderne) et abordent les sujets suivants : les relations physiologiques qu’entretiennent le corps et l’âme considérés dans leur globalité, la question des facultés végétales et végétatives qui traversent les différentes espèces vivantes, la nature de certains médiateurs comme le pneuma ou spiritus et les species ou encore ce que révèlent les contextes pathologiques sur ces liens entre le corps et l’âme.

> Pour plus d’informations sur cet ouvrage

Sarah Fargeon et Giacomo Corazzol (dir.)

Sarah Fargeon et Giacomo Corazzol (dir.)

Fragments, manuscrits, livres dans le monde juif. Journées d’études en paléographie et diplomatique hébraïques : les dix premières années

Publications de l’École Pratique des Hautes Études, Nouvelle Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques | 3, 2025, 360p.

ISBN: 978-2-492861-19-2

L’étude des manuscrits en caractères hébraïques a une longue histoire à l’École pratique des hautes études. En 2009, Judith Olszowy-Schlanger et ses doctorants se sont engagés dans l’organisation d’une journée visant à réunir élèves et chercheurs, venant de l’EPHE-PSL et de l’extérieur, tous spécialistes des manuscrits hébreux. Cette première rencontre a inauguré les Journées d’études doctorales et postdoctorales en paléographie et codicologie hébraïques qui, depuis, se sont tenues chaque année sans interruption.

Ce volume recueille douze études liées aux dix premières années des Journées et s’articule autour de quatre axes principaux : I. Codicologie et paléographie ; II. Genizah du Caire ; III. Textes retrouvés ; IV. Transmission des savoirs.

Parmi les sujets abordés dans ces études, on trouvera : les encres noires au Moyen Âge ; les bibles hébraïques produites en Italie au xiie siècle ; l’étude de la main d’un scribe italien de la fin du xiiie siècle ; l’histoire de l’acquisition des fragments de la Genizah à la Bibliothèque Bodléienne ; un mémorial de la Genizah du Caire (ca 1300) ; les stèles hébraïques de l’abbaye de la Trinité de Venosa ; les fragments bibliques conservés à Colmar ; les écritures en caractères hébraïques du fonds Datini ; les œuvres philosophiques de Šem Ṭov Falaqera ; un manuscrit copié au xive siècle contenant des rudiments d’Ars musica en hébreu ; le Targum Pseudo-Yonatan ; une histoire des chercheurs engagés dans le champ des études juives au sein de l’EPHE-PSL.

Othmar LUSCINIUS. Grunnius Sophista – Grogneur le Sophiste

Droz, 2025, Collection Travaux d’Humanisme et Renaissance, 408p.,

ISBN: 978-2-600-06601-3

En décembre 1522, l’humaniste strasbourgeois Othmar Nachtgall (v. 1480-1537) fait paraître, sous son pseudonyme « Luscinius », un curieux dialogue néo-latin qui interroge à la fois le rôle de la poésie et la condition respective de l’homme et de l’animal. Le Grunnius Sophista, exemple précoce de dialogue animalier à la Renaissance, met en scène la rencontre incongrue entre Misobarbarus, défenseur des « bonnes lettres », et Grunnius, ancien sophiste transformé en cochon qui pourfend l’érudition, tout en maîtrisant ses usages. Ce dialogue satirico-philosophique est suivi d’une amplification facétieuse du Testamentum porcelli, document anonyme de la fin de l’Antiquité d’où vient le personnage du cochon-sophiste. Ces textes foisonnants forment une œuvre originale et polyphonique, placée sous la tutelle d’Érasme. Le présent livre en fournit l’édition et la traduction française, il retrace le parcours de son auteur, explore la genèse et analyse les enjeux culturels du « diptyque de Grunnius ».